Erasmo Pereira da Silva, o Louro Preto, abriu as portas de sua popularidade usando a bola e o pandeiro. Bom de samba e futebol, sempre atraiu a curiosidade das crianças, que o viam como ídolo.

O apelido tem duas versões: a primeira é por ele falar muito, como um papagaio; a outra é porque sofria de vitiligo e a pele ficou clara em algumas partes do corpo. De branco para louro não custou muito.

Quando havia batucada, até mesmo em Serrinha, a 67 km de distância, o pandeirista permitia o acompanhamento de alguns jovens para eles se divertirem. O músico boleiro não podia prever é que ganharia um discípulo com outro objetivo: aprender todos os segredos do samba de roda de Riachão do Jacuípe.

O mesmo seguidor, Caio Vinícius Faislon também assumiria o compromisso de manter o legado do mestre e não deixar o nome dele ser levado pelo vento após a morte.

Louro nasceu na Fazenda Laranjeiras, na zona rural de Riachão. O primeiro emprego foi como padeiro. Deixou de trabalhar para Zé de Hélio quando começou a frequentar os batuques com o pai, João Pereira da Silva. Ganhou fama de melhor tocador de pandeiro da região sisaleira com o tempo, segundo a neta Taína Graziela Silva de Oliveira.

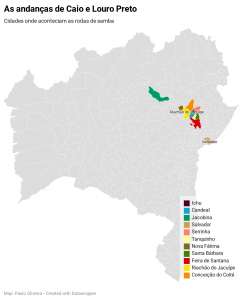

“Jacobina, Salvador, Feira de Santana, Candeal, Serra Preta, o interior de Riachão foram alguns lugares onde meu avô se apresentou. Todo mundo o conhecia, inclusive os prefeitos” – conta.

Bagaço e das Pedrinhas foram os grupos aos quais o percussionista pertenceu. A única exigência de Louro Preto para tocar em uma festa é que preparassem carneiro e reservassem a cabeça do bicho para ser destroçada por ele.

Namorador, ninguém sabe ao certo quantos filhos e filhas o sambista teve. Uma deles se apresentou tardiamente ao pai. Uma delas só foi apresentada quando tinha 44 anos, surpreendendo a todos, inclusive ao pai. Outra, Zelinha, magoada por nunca ter sido reconhecida pelo pai, foi morar em São Paulo.

Preto conheceu Maria Salvadora Soares na volta da festa da padroeira. Ela morava em uma rua próxima à dele. O relacionamento gerou um casal de filhos. De acordo com Tainá, o avô não registrava as crianças, a única exceção foi a mãe dela, Tânia Maria Soares da Silva. Isto porque, a mãe do sambista, que a criou, exigiu. Hildebrando, irmão de Tânia, não foi reconhecido oficialmente. Talvez este seja o motivo pelo qual nunca se interessou pela música.

Caio e Romeu, irmão de Tainá, foram os discípulos mais dedicados do mestre. Do primeiro, falaremos em breve. Já o neto se interessou cedo pela música. Adorava o pandeiro e o jeito do avô tocar, fechando os olhos. Aprendeu a tocar o instrumento ainda criança. Estava ficando famoso como o “Segundo Louro Sambador” e chegava a substituir o avô quando ele cansava de tocar. Aos 21 anos, morreu de infecção generalizada.

Além de sambista de renome Preto, também chamado de “Nego Véi” e “Couro Véi” pelos amigos, foi zagueiro talentoso. Defendeu o Botafogo de Capim Grosso, o Palmeiras de Riachão e a seleção municipal. Teria tido ainda passagem pelo Fluminense de Feira de Santana, mas não há comprovação.

O mestre tocou pandeiro pela última vez um mês antes de morrer, no dia 9 de janeiro de 2018. Levado por Misael, um de seus parceiros no Samba de Pedrinhas. Batucou pouco, cansou. Tinha 75 anos, sofria de câncer e estava debilitado.

VINTE ANOS ATRÁS

Caio Vinícius Faislon foi morar com a mãe Luziara na casa da avó, em Riachão de Jacuípe, com quatro anos. Ele passou a maior parte da primeira infância na Rua das Pedreiras, na Baixa de Quintas, em Salvador.

O menino levava, sem saber, o DNA do samba. A descoberta aconteceu cinco anos depois, quando a avó Isaura deu mais detalhes sobre as origens do garoto, cujo pai, Nei Edson, era cantor de pagode e voltou para Camamu, no litoral sul do estado.

Além de ter tio percussionista, os seus avós paternos – Mãe Iaiá e seu Marcelo Maxixe – eram zeladores de um terreiro de candomblé na zona rural de Camamu. Maxixe, 103 anos, descendente de escravos, até hoje se diverte cantando chulas e aboios. As histórias aguçaram a curiosidade.

Foi em um dia de caruru na casa de uma vizinha de Louro Preto, no local conhecido como rua do Chiqueiro, que Caio tomou coragem de falar com o pandeirista. O violeiro Valdemar, o Capenga, mal terminara de tocar uma cantiga para Cosme e Damião, quando Caio Vinícius pediu para aprender a tocar e sambar porque tinha interesse no canto dos mais velhos. O mestre rechaçou a ideia, alegando não ser correto criança ficar no meio de homens.

“O consumo exagerado de cachaça fazia as rodas terminarem, muitas vezes, em brigas. Por isso, ele não queria me levar” – explica.

Diante da persistência do pirralho, o sambista apelou na tentativa de se livrar do incômodo: “Você fuma? Você bebe? Quem está no meio do samba tem de fumar e beber”.

Caio não refugou: “Fumo”

“Tem certeza? – perguntou o mestre.

Diante de um novo sim, o percussionista concordou em levar o garoto na apresentação de final de semana.

Os minutos se arrastaram até o grande dia chegar. Quando veio a hora, o guri sonhador se ajeitou e desceu para o povoado de Sítio Novo. O coração tamborilava.

Louro Preto colocou na mesa um copo de cachaça Paratudo, a bebida mais barata e amarga existente na região, e um “bode” (cigarro de palha) e lançou o desafio, acreditando na desistência do molecote.

“Agora você vai beber e fumar. Se fizer isso, tamos certo: você aprende samba”.

A aguardente desceu de um só gole. A lágrima escorreu do olho e o amargor travou a garganta. Preto segurava o riso. Os sambistas acompanhavam atentos. Ainda faltava o cigarro.

O primeiro trago desencadeou a tosse. Cada vez que puxava a fumaça, a garganta e os olhos ardiam.

“Você quer aprender mesmo?” – perguntou o mestre.

Mal deu tempo de responder “sim”. Caio vomitou as tripas.

A dupla ficou inseparável. O guri passou a seguir o mestre por todos os lugares. No pacto firmado entre eles, um favor, como ir comprar algo em um supermercado, valia o aprendizado de uma letra de samba. Foram quase três anos nesse compasso. Quando o garoto fez 11 anos, Louro deixou o sambista mirim, que treinava com baldes e panelas, tocar pandeiro pela primeira vez.

Paralelamente, o menino começou a jogar capoeira, onde viria a ser batizado como Sereno. Na capoeiragem teve acesso ao berimbau, ao atabaque e fez novas amizades. Com Felipe, parceiro da mesma idade e neto de uma cantora, passou a treinar junto. Eles tocavam instrumentos, faziam parelhas e caprichavam no relativo (repetição da letra) para fazer bonito quando chegasse a hora de se apresentar.

O neto de dona Isaura “gelou” no dia da estreia. Diante do mentor e um monte de gente ficou parado, segurando o pandeiro, quando pediram para ele cantar algo.

“A cantiga ensaiada sumiu da minha mente. Só lembrei de um reisado:

‘Ô de casa, ô de fora/ “Ô de casa, ô de fora/ Maria vai ver quem é/ Maria vai ver quem é/ Somos cantadô (sic) de rei”

O pessoal reclamou: não era samba. O nervosismo aumentou. Me valeu uma cantiga engraçada de Louro:

‘Quem casar com mulher/ Vai topar com satanás/ Os parentes vêm gritando/ Lá vai o bujão de gás/ Lá vai, lá vai, lá vai/ Lá vai, lá vai/ Meu amor embora’.

“O pessoal se acabou de rir” – recorda.

O UNIVERSO DO SAMBA

“Se rico soubesse groovar, preto não fazia batucada”

Louro Preto

Antigamente para ir sambar era preciso estar bem vestido. Camisa social com bolso para guardar fumo, terno e calça de linho, sapato e chapéu de couro ou palha. Quem tinha mais condição financeira usava o tipo Panamá. Também era indispensável o facão de 10 a 16 polegadas (39,5 a 53,5 cm) na bainha de couro presa ao lado da calça. Alguns levavam ainda um punhal ou canivete.

A arma sinalizava não haver um homem mais valente do que o outro.

“Não vou no samba/ na hora que eu não quiser/ Não vou no samba na hora que eu não quiser/ Tenho meu facão do lado/ Sou homem/ Não sou mulher” – referendava a música.

O machismo sempre foi marcante neste universo. Os pais não deixavam as filhas participarem das rodas para evitar falação. Além disso, gaiatices com as jovens estavam entre as duas principais causas de brigas. A outra era a cachaça.

No final do século 19, no interior da Bahia, de acordo com Caio, elas começaram a ocupar espaço. A dança preenchia o vazio das letras na hora da instrumentação.

“A presença feminina com saias rodadas bonitas, cabelo arrumado, correntes e anéis atraía mais gente” – diz.

Na realidade, porém, foi muito difícil as mulheres conquistarem lugar de destaque até mesmo em cidades grandes e menos conservadoras. Só para se ter uma ideia, Dona Ivone Lara foi a primeira a compor um samba enredo vencedor – “Os cinco bailes tradicionais da história do Rio” -, em 1965. Integrante da ala das baianas, Ivone assinou a composição com pseudônimo, ao lado de Bacalhau e Silas de Oliveira.

A repressão ainda era grande na segunda metade do século passado em Riachão. Para burlar a vigilância dos pais, as jovens encontravam maneiras diferentes de mostrar interesse em um homem.

Uma forma de galanteio ocorria durante a “hora da macera”, quando as jovens amoleciam o barro ou a terra com água, fazendo uma lamaceira usada na construção de casas de taipa ou massapê. A quantidade de massa repassada para o peão sinalizava o quanto ele era querido pela pretendente. A prática resultou em muitos casamentos. Também se transformou em samba, eternizando os costumes da época.

“Macera, minha macera/ Macera de alegria/ Se não fosse a macera/ como é que eu casaria.”

Ou canções de rojão (trabalho), seguindo o ritmo da batida da enxada.

“Eu passei na sua casa/ Pisa pilão/ Sua mãe gritou São Bento/ Pisa Pilão/ Não sou cobra que te morda/ Pisa pilão/ O que é meu está lá dentro/ Pisa Pilão.”

A paquera foi evoluindo com o passar do tempo. Sem a marcação cerrada dos pais, o flerte ficou mais evidente. A pretendente dançava diante do rapaz. Se ele não percebesse o interesse, ela fazia um molejo a mais. Quando dava match, os sambadores retribuíam com uma cantiga.

Uma pergunta não saía da cabeça de Caio: “Por que as pessoas cantam?”. Ele procurava desesperadamente uma resposta. Ouviu de velhos batuqueiros diferentes impressões: serve para passar o tempo, mandar um recado, denunciar pilantragens do senhor do engenho, relatar acontecimentos. Independente do objetivo, as cantigas chegavam em todos os lugares.

A partir de um encontro na feira, por exemplo, os negros cantavam para passar mensagens, ludibriando os sinhozinhos para quem a música era uma “patacoada” ou “coisa de preto”. Os ensinamentos dos antigos mostraram trechos simples com informações valiosas. “E a onça morreu/ O mato é meu/ O mato é meu/ É meu/ É meu”, por exemplo, transmitia a fuga de um escravo após matar o feitor.

As façanhas dos negros também eram exaltadas nas letras de samba. Os sobreviventes da tomada do Forte de Humaitá, na Guerra do Paraguai (1868), voltaram à Bahia cantando “Sou eu Humaitá, sou eu. Sou eu Humaitá, sou eu” e saudando o orixá guerreiro – “Humaitá, ô Humaitá/ Humaitá, onde Ogum guerreou”.

“Essa letra é cantada na capoeira, no samba e na religião. Aprendi não haver canto certo para comemoração, mas o tempo mudou. Muitas das cantigas de orixás passaram a ficar só na religião” – revela.

As andanças com o pandeirista foram intensas durante quatro anos. Serrinha, Coité, Ichu, Candeal, Nova Fátima, Tanquinho de Feira, Santa Bárbara, Feira de Santana, Boca da Mata… Bastava dizer vai ter batalhão, cavagem de canteiro, bata do feijão e de milho (diferentes tipos de serviços comunitários) que eles compareciam. Tradicionalmente, a labuta acabava em festa e comilança.

Aos 69 anos, Louro Preto ficou mais reservado, já não ia a qualquer lugar. Então, liberou Caio para ir onde quisesse com uma única recomendação: “Só não me faça passar vergonha. Se for usar meu nome para isso, não use”.

O adolescente passou a sofrer influência de outros grupos sons. Quando conheceu o mestre, a roda de samba não tinha tambor. Em Riachão, tradicionalmente, os instrumentos usados eram a viola, a cuia, a palma de madeira e até quatro pandeiros. A cuia feita com cabaça passou a ser de fibra de vidro, preferência de Misael. Outra característica era que uma parelha (dupla) fazia a primeira e a segunda voz. As outras – Pedrinhas tinha pelo menos quatro – faziam o coro na hora do relativo.

“Meu povo me dê licença/ Pra eu brincar no salão/ Brincar sem pedir licença/ É falta de educação/ Aí fica demorando/ Na hora da rosa benta/ Meu povo me dê licença/ Pra eu brincar no salão/ Aôôõõ, Aôôõõ, Aôôôõ, aaa…”

As outras parelhas repetiam:

“Meu povo me dê licença/ Pra eu brincar no salão/ Brincar sem pedir licença…”

A DESPEDIDA

A dificuldade para arrumar emprego na região e o envolvimento afetivo com uma paulistana fizeram Caio Vinícius decidir mudar-se para São Paulo. Antes de partir, foi se despedir do mestre. O diálogo entre eles está guardado na memória de Caio:

“Vai fazer o que lá? Perdeu o que lá? Cidade grande não é para a gente, não.” – argumentou o velho.

“Vou em busca de trabalho”.

“Aqui a gente vive de qualquer jeito. A gente planta, come. Lá não”.

“Não, Louro, eu tenho de ir. Não quero ficar aqui nessa dificuldade”.

“Cidade grande é lugar onde você trabalha de dia e chora de noite. Então cuidado porque você lá não vai ter o que tem aqui.”

Depois dos conselhos, sem mais argumentos, pediu para fazer um pedido:

“Só não deixe meu nome morrer e ser levado pelo vento”.

Ouviu o discípulo prometer a manutenção do legado do mentor.

Pela segunda vez, Caio viajou com muito mais do que pertences na bagagem. Carregava um compromisso difícil de ser realizado em terras estranhas.

O relacionamento com a moça paulistana durou pouco. De permanente apenas os ensinamentos de Louro e Maxixe.

Álbum de fotos

Certa vez, em uma festa, levou uma “pandeirada” no rosto. A parte metálica do instrumento atingiu a sobrancelha. Para conter o jorro de sangue, amarrou a camisa na cabeça. Assim, continuou no pagode.

A falta de reação não teve a ver com covardia, de acordo com o sambador. Estava relacionado com o descumprimento do pedido de licença ao dono da casa para cantar, algo considerado fundamental pelo mestre de Riachão. Caio conta que tinha acabado de aprender a fazer sotaque (desafio musical entre sambistas). Na roda de samba, ouviu o puxador fazer duque, ou seja, repetir uma cantiga já tocada. Normalmente quando isso ocorre, alguém avisa e o cantor puxa outra canção. Como isso não aconteceu, o jovem baiano não perdoou:

“Galinha preta/ Filha dum galho pedrês / Galinha preta/ Filha dum galho pedrês / A coisa que me dá raiva/ É ouvir samba duas vez (sic) / A coisa que me dá raiva/ E ouvir samba duas vez (sic).”

Aí o sambador, filho do dono da casa, portanto dono também, sapecou o pandeiro no rosto do ousado. E ficou por isso mesmo.

Outra lição do sambista jacuipense mostrava ser preciso buscar um diferencial na interpretação para se destacar.

“Se fosse para ser igual, ninguém ouvia outro cantor” – repetia.

O discípulo levou um tempo para entender. Primeiro tentou mudar o ritmo. Foi repreendido. Só se deu conta das reais possibilidades quando ouviu dois sujeitos cantarem.

O primeiro entoou:

“Ô, Ô, que vaqueiro malvado/ Ô, Ô, que vaqueiro malvado/ Botou fogo na fazenda/ Não deixou criar meu gado/ A fazenda não era minha/ Era de um pasto alugado/ Ô, Ô, que vaqueiro malvado.”

Na sua vez, o segundo cantou:

“Eu morava na fazenda/ Tomava conta do gado/ O gado não era meu/ Mas comia no pasto alugado/ Vaqueiro por ser doido/ Queimou o capim do gado/ Ai, ai, vaqueiro/ Que vaqueiro malvado.”

Aí entendeu o ensinamento de Louro. Na escola do interior baiano, a mesma música pode ter uma interpretação diferente, incluindo a modificação de palavras, sem alteração do sentido das frases. Também percebeu que podia buscar seu próprio estilo sem trair as suas raízes.

O primeiro emprego do jovem apaixonado pelo samba em São Paulo foi o de pintor de paredes. O serviço agradou ao contratante. Acabou sendo indicado para a vaga de empregado terceirizado na secretaria de Obras de Cotia, município da microrregião de Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Hoje se dedica à manutenção de escolas. Nesse período de pandemia, faz parte da equipe que distribui cestas básicas para famílias de estudantes carentes.

Fora do trabalho, Caio Vinícius luta para manter a promessa feita a Louro Preto. Ele criou o grupo Cabula Angolana, cujo nome é formado pela designação do ritmo do candomblé bantu e o gentílico da nação onde ele se originou. As apresentações começam com a mesma batida de pandeiro de Louro.

A instrumentação é a mesma do grupo de Pedrinhas, com a inclusão de atabaques, alfaia e triângulo. Os componentes, além do criador da banda, são capoeiristas paulistas interessados no estilo jacuipense, incluindo o toque da cuia. Recentemente, Caio Vinícius Faislon se apresentou em uma live do estúdio SP Produções para divulgar a origem de seu trabalho.

A pandemia interrompeu os projetos de vivência de samba de roda em eventos de capoeira. Nessas ocasiões, Caio conta o que aprendeu, quem foram seus mentores e as experiências musicais na região sisaleira. Tem ainda o ‘Samba de Valer’, roda de samba realizada bimensalmente em praças.

A retomada das iniciativas, assim como a busca de patrocínio para organizar um intercâmbio entre sambistas do interior da Bahia e de Cotia, são metas para quando a crise sanitária passar. Enquanto isso, vai cantando o samba que fez para os velhos mestres.

“Saudei o dono da casa/ Saudei o seu morador/ Saudei os meus companheiros/ Tocador e cantador/ Salve seu Louro Preto/ Nego véi me ensinou/ Pra eu bater o pandeiro/ Do jeito que Deus mandou/ Tu ia enquanto eu voltava/ Saudade em mim que doía/ Vou lembrar a força maior/ Seu Maxixe da Bahia/ Ê, ê, ê, sambador de maestria/ Ê, ê, ê, é Maxixe da Bahia/ Canta samba e não tem medo/ Ê, ê, ê, vou louvar seu Louro Preto.”

—#–#—

Agradecimentos – Angelina Nunes, Bárbara de P. N. O. Silva, Joana Costa (revisão), Hilza Cordeiro (fotos e por ajudar a localizar a família de Louro Preto) e Taína Graziela (fotos, informações sobre seu avô e por evitar informações truncadas). Todas foram fundamentais para a realização desta reportagem.

- Author Details

Jornalista, editor, professor e consultor, 63 anos. Suas reportagens ganharam prêmios de direitos humanos e de jornalismo investigativo.